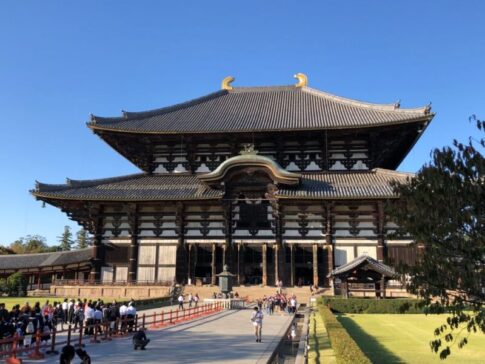

奈良県奈良市にある世界遺産「東大寺」の歴史をまとめました。

歴史を知ればもっと観光が楽しくなります。

とりあえずサラッと歴史を知りたい方

→「東大寺の歴史を簡単にまとめました」をご覧ください。

ちょっと長いが大体の流れがつかめる

→「東大寺の歴史を分かりやすくまとめました」をご覧ください。

ご自分のニーズに合わせてご活用ください。

【最短】東大寺の歴史を簡単にまとめました

聖武天皇に待望の息子が誕生!

喜びのあまり生後約1ヶ月で皇太子にするのですが、早々に亡くなってしまいます。

供養のためにお寺を建てました。(後に東大寺となる)

聖武天皇が治めていた頃、内乱、天然痘、飢饉、一人息子を失うなど、悪いことが立て続けに起こります。

自分の責任だと感じた聖武天皇は、仏教の力で国を安定させ、人々を安心して暮らせるようにしようと決めます。(鎮護国家思想)

やったことは2つ。

まず1つ目は全国にお寺(国分寺・国分尼寺)を作り、その総本山として東大寺を作りました。息子を供養するために建てたお寺を東大寺にしました。

2つ目に大きな大仏を作ることにしました。

大きな大仏は仏の力が強く、効果も大きいと考えられていました。

また仏像をみんなで協力して作ることで、心を一つにしたいとの思いもありました。

752年に大仏開眼供養会(かいげんくようかい)が行われ、大仏が完成。

758年に大仏殿が完成しました。

※開眼供養…お経を読んで、大仏に魂を入れる法要

2度大きな火災にあいますが、そのたびに再建され、現在に姿を残しています。

東大寺の歴史を分かりやすくまとめました!

ちょっと長いが大体の流れはつかめると思います。

東大寺の始まり

東大寺はある日突然建てられたわけではなく、その基となるお寺がありました。

そのお寺の名前は、金鐘寺(こんしゅじ)です。

727年、聖武天皇と光明皇后の間に待望の男の子(基王・もといおう)が産まれました。

あまりの喜びに生後32日後に皇太子に即位させます。

しかし両親の願い虚しく基王(もといおう)は、1歳になる前に亡くなってしまいました。

亡くなった我が子の供養のために山房(お寺)を建てます。

その山房が大きくなり金鐘寺(こんしゅじ)となりました。

東大寺が創建された理由と経緯

聖武天皇が即位(724年)してから、社会情勢は不安定なものでした。

以下当時の年表です。

724年 聖武天皇即位

728年 聖武天皇の息子(基王)が亡くなる(享年1歳)

729年 長屋王の変

(聖武天皇が信頼していた長屋王を自殺に追い込む)

734年 大地震発生(畿内七道地震)、余震も度々起こる

735年 天平の疫病大流行(天然痘が流行する)

740年 藤原広嗣の乱

(人事に不満を持っていた広嗣が起こした内乱、すぐに鎮圧される)

待望の息子は亡くなり、信頼していた部下を討つハメになり、内乱がおこる。

その上大地震が発生し、家が倒れ多くの民衆が圧死。

とどめに天然痘が大流行し、国民の3人に1人が亡くなるという惨劇。

これは私の力が足りないから起こったことに違いない。

何か手を打たねば~!!!!

自分が天皇になってから悪いことばかり続いている。こんなに社会が不安定になるのは、自分の性だと考えたのですね。

そして悩んだ聖武天皇がたどり着いた答えは

そうだ、仏教の力で国を良くしていこう!

という、鎮護国家(ちんごこっか)の思想でした。

※鎮護国家…「仏教が国の災いや戦乱をしずめて、国を平和にする」という思想

具体的にやった事は2つ。

741年 国分寺建立の詔(みことのり)を発令

国が管理するお寺(国分寺・国分尼寺)を全国に作りました。

息子の供養に建てた金鐘寺(こんしゅじ)が、大和国の国分寺となりました。

743年 大仏造立の詔(みことのり)を発令

大きな仏様(大仏)を造ることを命令しました。

民衆が力をあわせ、人々の思いがこもった大仏を作ることで、心を一つにまとめ国を安定させようとしたんですね。

大仏を建てる場所に選ばれたのは、愛する息子を供養するために建てた金鐘寺(こんしゅじ)の敷地です。

752年、大仏の開眼供養(かいげんくよう)が行われ、大仏が完成しました。

※開眼供養…お経を読んで、大仏に魂を入れる法要

東大寺は、奈良時代には南都六宗の一つとして、六宗の学びの場として栄えました。

※六宗…南都六宗(法相宗、三論宗、倶舎宗、成実宗、華厳宗、律宗)

740年頃、聖武天皇は度々遷都をしていました。

※遷都(せんと)…都をうつすこと。

740年~745年の5年間で4度の遷都をしています。

遷都の流れ

平城京(奈良県)→恭仁京(京都府)→難波京(大阪府)→紫香楽宮(滋賀県)→平城京(奈良県)

国を安定させようと、そのための策として遷都を繰り返したのだと考えられます。

しかし度々の遷都に反対する者も多く(そりゃそうだ)

最終的には平城京に落ち着きました。

743年に大仏造立の詔が発令された時は、紫香楽宮(しがらきのみや)が都でした。

※紫香楽宮…滋賀県甲賀市

そのため大仏建立も紫香楽宮(しがらきのみや)で進められていましたが、

早々に都を平城京に戻すことになり、あわせて大仏も平城京で作ることになったそうです。

奈良の大仏は、滋賀の大仏になっていたかもエピソードでした!

東大寺の焼討と再興

1181年に大事件がおこります。

平重衡(たいらのしげひら)による、南都焼討(なんとやきうち)です。

※南都焼討…平氏に反抗的な勢力(東大寺や興福寺など)を清盛の命により焼き討ちにした。

焼討により、東大寺の主要な建物は焼失してしまいました。お隣の興福寺もほぼ全焼です。

お寺を、大仏を焼いてしまうとは、なんと罰当たりなんでしょう(*_*)

仏の怒りか、偶然か、そこから平氏の勢いに陰りが見え始めます。

焼討により仏敵となった平氏から、人々の心は離れました。

さらに焼討の翌年には高倉天皇と平清盛が相次いで亡くなります。

人々は「仏を粗末にしたバチが当たった」と考えました。

※焼討の4年後の1185年に壇ノ浦の戦いで平氏は滅亡しました。

本当にバチがあたったのかもしれませんね。

話を戻します。

南都焼討により、心の拠り所「東大寺の大仏様」を失いました。

その後天皇や清盛が亡くなり、養和の大飢饉も発生。

「また何か悪いことが起こるかもしれない…」と人々は不安になりました。

「国のために早く再建しなくては!」と考えた後白河法王は、重源(ちょうげん)という61歳の僧侶を、東大寺大勧進職(だいかんじんしょく)に任命します。

※大勧進職…寺院建立を取り仕切る役職のこと。引用:コトバンク

まず重源は、全国を回って人々や有力者から寄付集めによりお金を工面。宋の建築様式(大仏様・だいぶつよう)を取り入れ、東大寺を再建しました。

1192年に大仏殿完成、1203年には南大門の仁王像が完成しました。

東大寺は立派な大寺院として見事復活しました。

鎌倉時代に再建された大仏殿の模型です。今よりも横に大きいです。

東大寺は見事に復活しました。

やっと復活したんですがぁぁぁぁ・・・

大変残念ながら、1567年(安土桃山時代)の三好・松永の合戦で主な建物がまた焼失。

命かけで東大寺を建ててくれた聖武天皇や重源さんに顔向けできませんね(泣)

今度はすぐに再建とはならず、しばらくは手つかずの状態。

復興が始まったのは江戸時代です。

復興を進めたのは、公慶(こうけい)という僧侶でした。

1684年から大仏修理のお金の寄付を募り、大仏殿は再び復活しました(1709年)。

現在の大仏殿はこの時再建されたものです。

天災ではなく、人災によって2度も燃やし尽くされた東大寺でしたが

重源上人(ちょうげんしょうにん)や公慶上人(こうけいしょうにん)の働きにより復興、今に姿を残しています。

1998年、古都奈良の文化財として世界遺産に登録されました。

コメントを残す