この記事では新薬師寺の見どころ・歴史を簡単に解説します。

多くの国宝を所有する歴史あるお寺です。ぜひご覧ください。

新薬師寺の歴史を簡単に解説

747年(奈良時代)に創建。

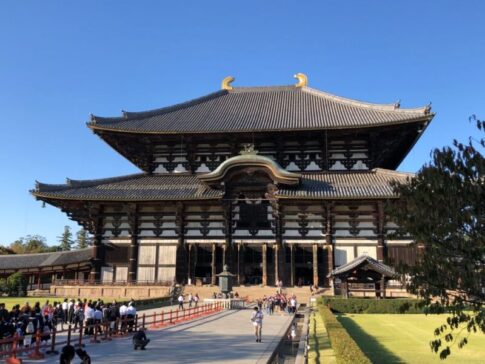

聖武天皇が東大寺の大仏を作り始めた頃でした。

建てたのは光明皇后(こうみょうこうごう)、聖武天皇の皇后(妻)です。

苦労が重なり聖武天皇が目の病気を患った時に、光明皇后が「夫の病気が治りますように」と願い込めて新薬師寺を建てました。

創建時は興福寺と同じ程の広さで、千人もの僧が住んでいました。

金堂には七仏の薬師が並び、東西に塔が建つ立派な伽藍だったそうです。

平安時代になると雷・台風などの災害、火災により次第に建物が倒壊。

だんだん衰退していきます。

現在ある建物(東門、南門など)は、鎌倉時代に再建されたもの。

唯一現存しているのは「本堂」のみです。

見どころは薬師如来と十二神将

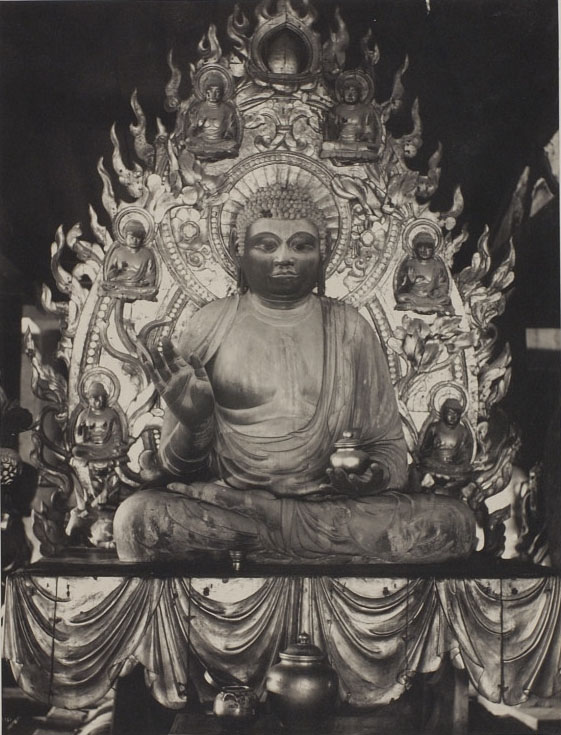

【国宝】薬師如来像

撮影・小川一真 – http://webarchives.tnm.jp/archives/cat/database, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12561859による

薬師如来坐像(平安時代初期/国宝)

像高 191.5cm

左手に薬壺を持つ、全体的にふくよかな薬師如来坐像です。

他の仏像に比べ目が大きく見開いているのが特徴です。

光背には6体の小さな仏像が配置されています。何本かの「かやの木」を組み合わせた、寄木(よせぎ)で作られました。

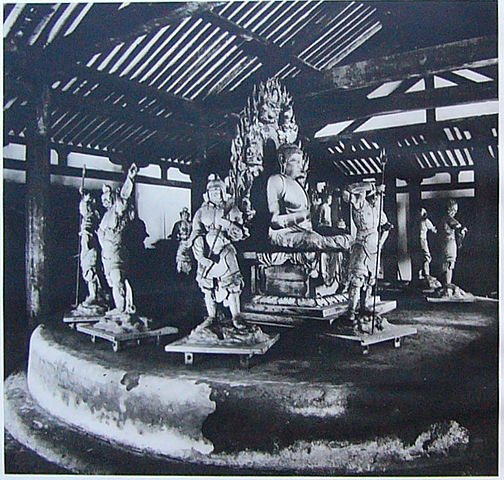

薬師如来を囲む十二神将の迫力

小川晴暘(1894-1960) 仏像写真家 飛鳥園創業者) – 上代の彫刻,朝日新聞社, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9965966による

十二神将立像(奈良時代/国宝)

像高 152cm~166cm

薬師如来坐像を囲うように立っているのが、国宝・十二神将立像です。新薬師寺の十二神将は日本最古で最大、天平時代の傑作と言われています。

全身で怒りを表現しており、それぞれの表情・ポーズから迫力が感じられます。

十二神将は土で作られた像(塑像・そぞう)です。

塑像は重くて脆いため保存が大変難しいのですが、きれいな状態で残っています。

十二神将とは?

十二神将とは薬師如来や薬師如来を信じる者を守る12の仏。

お釈迦様から薬師如来の功徳(善行・功績)を聞き、感動した12人の将軍が、「この教えを広め信仰する人たちを、煩悩から守るぞ!」と誓いました。

十二神将の一人につき7000人の部下(眷属・けんぞく)がいるとされており

薬師如来の元には、7000✕12=84,000人の部下(眷属)がいることになります。

84,000は人間の煩悩の数と言われており、全ての煩悩から人々を守って下さいます。

また十二神将は中国で干支と結びつき、時間や方位を守る存在でもあります。

自分の干支の守護神を探してみましょう。

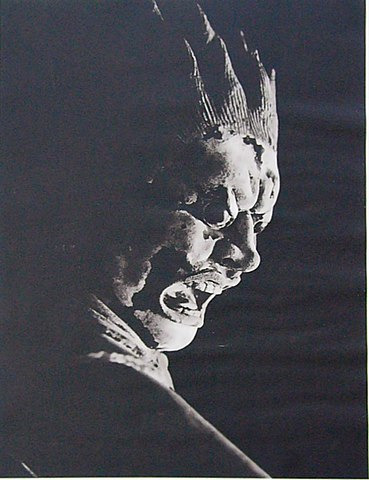

一番人気は婆娑羅(ばさら)大将

小川晴暘(1894-1960) 仏像写真家 飛鳥園創業者) – 上代の彫刻,朝日新聞社, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9965931による

一番人気&有名なのは婆娑羅(ばさら)大将です。

右手に剣を持つポーズ。

かつて500円切手のデザインになったことがあり、今でも入手可能。

婆娑羅大将の怒りの表情は、歌舞伎の隈取(くまどり)に影響を与えたと言われています。

新薬師寺の観光ルート・アクセス方法をまとめた記事です。

ツアー

奈良の見どころをバス、タクシーで巡るツアーもおすすめです。

・現地出発のツアーなら「ベルトラ」

奈良 観光ツアー

・プランが豊富!ツアーで楽しむなら「クラブツーリズム」

話題の世界遺産や大古の歴史を楽しむ旅!クラブツーリズムの近畿旅行

※右上のメニュー(横棒3本が縦に並んでいるマーク)をクリック。

表示されたページの検索BOXに「新薬師寺」と入力し検索する方法もあります。

拝観料・営業時間・定休日

拝観料 割引

大人 600円

高校生 350円

中学生 350円

小学生 150円

団体割引あり

※詳細はこちら(新薬師寺ホームページ)

営業時間 定休日

9:00~17:00

定休日 なし

お問い合わせ

0742-22-3736

コメントを残す