東大寺二月堂の見どころ・歴史の解説記事です。

二月堂と言えば修二会(しゅにえ)が有名ですが、その由来は何か?

二月堂を建てたられた歴史とともに簡単に解説します。

二月堂 創建の歴史

二月堂はいつ誰に建てられた?

一回目の修二会(しゅにえ)が752年だったので、その頃の創建ではないか?

と考えられています。

二月堂を建てた人は実忠(じっちゅう)という僧です。

創建の歴史

実忠が二月堂を建てた経緯を解説します。

ちょっと長くなるので、気長にお付き合いください。

東大寺創建に尽力し、初代別当となった良弁(ろうべん)に

※別当(べっとう)…お寺の事務や仕事を取りまとめる人。

実忠(じっちゅう)という弟子がおり、良弁のもとで華厳宗を学んでいました。

その実忠(じっちゅう)が、京都の笠置山(かさぎやま)で修行をしていた時の事でした。

ある日実忠は、修行中に龍穴を発見します。

龍穴に入ると兜率天(とそつてん)と呼ばれる、天界に入りこんでしまいました。

天界のお寺(常念観音院)で十一面悔過(じゅういちめんけか)という修行を見かけます。

「日々の行いを懺悔し未来の幸福を祈るとは、なんて素晴らしい修行なのだ…」と実忠は心を打たれました。

そこで実忠は天人に話しかけます。

こちらの1日は、人間界の400年分。

人間がやるには時間が全く足りない。

急いで動いたり、走ったりして、十分にできるようにする!

だから無理だって…

そこをなんとか~!!!m(_ _)m

いや、だから無理だって言ってるじゃん。

というやり取りがあったかどうかは分かりませんが、実忠(じっちゅう)は必死に天人を説得し、十一面悔過のやり方を教えてもらいました。

法要のやり方を学んだ実忠は、東大寺に二月堂を建てます。

そして752年、初の十一面悔過(けか)が行われます。翌年も行われ、毎年の恒例行事となりました。

旧暦二月に行われるため「二月に修める法会」→「修二会(しゅにえ)」と呼ばれるようになります。

実忠(じっちゅう)が始めた修二会は、大仏が戦火で焼け落ちたときも、二月堂が火事になっても、戦争中でも毎年行われ、1200年を超えた今に受け継がれています。

二月堂は修二会を行うために、752年ころ(奈良時代)に実忠により建てられた。

修二会は今も毎年行われている。

十一面悔過(修二会)の簡単な説明

実忠(じっちゅう)が天界から持ち帰った十一面悔過(けか)とは何か?

十一面悔過とは、十一面観音菩薩の前で、私達が毎日犯している過ちを懺悔する法要です。

二月堂では練行衆(れんぎょうしゅう)と呼ばれる11名の僧侶が、私達のかわりに懺悔し、国の平和や繁栄、豊穣を全身全霊で祈ります。

日本の平和は修二会のおかげかも知れませんね。

修二会は「お水取り」「お松明」などとも呼ばれます。

毎年3月1日から14日間行われます。

「春を迎える行事」とも言われており、修二会が終わる頃には春が感じられる気候となっています。また懺悔することで身を清め、新たな一年に向けて人々の幸福を願う、という意味もあるそうです。

お松明(おたいまつ)

修二会といえば、お松明(おたいまつ)が有名ですね。

修二会の期間中、夜の7時頃になると、練行衆(れんぎょうしゅう)が二月堂へ行くための道明かり、お松明(おたいまつ)が見られます。

火の玉のような松明は迫力がありますが、美しく幻想的でもあります。

松明から落ちる火の粉を浴びると健康になると言われていますが、ちょっと熱そう。

修二会とは過去一年を懺悔し、今後一年の国の平和や繁栄、豊穣を祈る行事。

二月堂の見どころ・魅力を解説

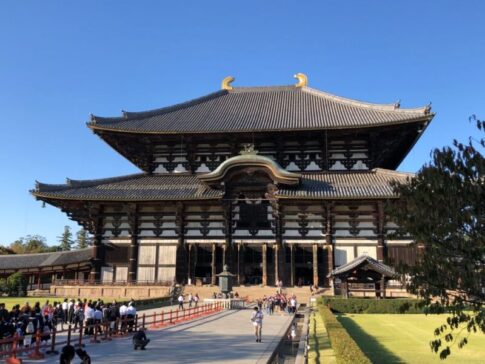

初代の二月堂752年に創建、

現在は1669年(江戸時代)に再建されたもの。

国宝です。

見どころ① 懸造(かけづくり)の建築様式

一番の特徴は懸造(かけづくり)の建築様式。

崖造(がけづくり)、舞台造(ぶたいづくり)とも呼ばれています。

日本は土地が狭く、山や谷が多い。

そんな凸凹した土地でも建てられるようにと生み出された、日本独自の建築様式です。

二月堂は東が高く西が低い傾斜のある立地です。低い土地の西側には長い柱や貫(ぬき)を使って土台を作り、その上にお寺を建てました。

皆さんよくご存知の京都の清水寺も懸造(かけづくり)です。

傾斜地にお寺を建てるため、とても長い柱や貫(ぬき)で土台が作られていますね。

そして柱や貫で支えられた土台が、舞台のようになっています。

鳥取の三仏寺投入堂あたりも懸造で有名です。

見どころ② 二月堂からの眺め

二月堂といえば、舞台からの景色が美しいと評判です。

大きな山や建物がないので、奈良の街並みや生駒山まで見通すことができます。

夕方の景色は特に絶品と評判ですが、灯籠が灯る夜の二月堂も神秘的です。

二月堂は24時間営業、昼に夜にと楽しめます。

二月堂の見どころは懸造(かけづくり)の建築と、舞台から見る景色。

【おまけ】東大寺の隠れ動物

東大寺の境内には、いろいろな動物の彫刻が隠れているそうです。

亀、鳩、獅子、龍、馬、鹿などなど…隠れミッキーの如く存在しているんです!

二月堂にも隠れ動物がいます。

みなさんもぜひ見つけてくださいね!

二月堂の場所はどこ?地図で解説。

大仏殿から徒歩6分

戒壇院千手堂から徒歩9分

二月堂は拝観料が無料、しかも24時間営業です!

大仏殿の東側にあります。

お隣に法華堂(三月堂)もあるのでセットで拝観がおすすめです。

ツアー情報

東大寺や二月堂がコースに組み込まれたツアー、修二会を楽しめるツアーもあります。

・国内最大手!ツアーといえば「JTB」【JTB】国内ツアー

・プランが豊富!ツアーで楽しむなら「クラブツーリズム」話題の世界遺産や大古の歴史を楽しむ旅!クラブツーリズムの近畿旅行

※右上のメニュー(横棒3本が縦に並んでいるマーク)をクリック。

表示されたページの検索BOXに「東大寺」と入力し検索する方法もあります。

人間界でも十一面悔過(けか)をやりたい。

やり方を教えてほしい。