この記事では唐招提寺の歴史・建築の特徴を分かりやすく解説します。

鑑真とゆかりの深い奈良時代のお寺です。ぜひご覧ください。

見どころ・仏像解説記事

唐招提寺・鑑真の歴史を分かりやすく解説。

唐招提寺は759年、鑑真(がんじん)により建てられました。

朝廷から譲り受けた土地に、戒律を学ぶための寺を作ったのがきっかけ。

創建時には講堂など一部の建物でしたが、弟子の如宝(にょほう)が金堂などを建て、寺を完成させました。

唐招提寺の宗派

律宗(りっしゅう)

戒律の研究、実践に重点をおく仏教。

奈良時代に栄えた仏教、南都六宗の一つです。

鑑真の歴史

鑑真を知ることで、唐招提寺がより理解しやすくなると思います。

少し長いですが分かりやすくまとめたので、良ければご覧ください。

By Original: 俊武Later versions: Garam – 『世界史年表・地図』,

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93190959

鑑真は、688年に鑑真が唐の揚州で生まれました。

(揚州の場所は地図中の青い丸の中)

14歳で出家。

20歳で律宗・天台宗を学び、揚州の大明寺(だいめいじ)の住職になりました。

その頃、日本から栄叡(ようえい)と普照(ふしょう)が遣唐使とともに唐に到着します(733年)。

なぜ栄叡と普照が唐へ行ったのか?

当時の日本は、仏教によって良い国にしようと、寺や仏を次々と建てていました。

そのための財源や労働力は農民から。

農民は重税と労働に苦しめられていました。

一方、僧には納税の義務がありません。

重税に苦しんだ農民らは、次々と僧になります。

特別な許可は必要なく「私は僧です」と名乗れば、僧侶になれてしまう(私度僧)

僧としての学びのない者がふえ、国や仏教の風紀が乱れまくっていました。

そこで聖武天皇は「授戒・じゅかい」を制度化する事を決意します。

授戒とは正式な僧になるための儀式です。

導師が「戎・かい」を授け、出家者は10人以上の僧の前で戒を一生守る事を誓います。

※戎とは、僧侶になるための決まり・いましめのこと。信者用の「菩薩戒」、正式な僧用の「具足戒」2種類ある。

唐には授戒の制度が整っていましたが、日本には導師すらいない状態。

聖武天皇は導師を求め、栄叡(ようえい)と普照(ふしょう)を唐へ派遣しました。

無事、唐に着いた二人ですが、探せど探せどなかなか導師が見つかりません。

それもそのはず。当時日本へ行くことは命がけの行為の上に、出国は国から禁止されていました。

つまり2つの意味で命がけの密出国となります。

そんなリスクを犯して日本へ行く僧などいるはずもなく。

どこかに日本に来てくれる高僧はいないかなぁ…

探し続けること約10年。

途方に暮れる栄叡(ようえい)と普照(ふしょう)は、一人の高名な僧、鑑真の噂をききつけます。

鑑真と出会ってからの年表

742年 栄叡と普照が鑑真のもとを訪れ、日本に来るよう懇願される

→鑑真(55歳)が日本へ行くことを決意!743年~ 日本へ行こうとするもたびたび失敗。鑑真は病にかかり失明する。

753年 6回目にして鑑真(66歳)が日本に到着。

大宰府観世音寺にて日本初の「授戒」を行う。754年 東大寺大仏殿にて授戒が行われる。聖武天皇など400名に戎が授けられた。

755年 日本初正式な授戒施設「東大寺戒壇院」を建立。759年 唐招提寺を建立

763年 76歳で亡くなる

742年、栄叡(ようえい)と普照(ふしょう)は鑑真のもとを訪れます。

必死の説得に心を打たれた鑑真は、来日を決意。

しかし弟子の密告や悪天候により、たびたび失敗しました。

その間に栄叡が亡くなり鑑真は失明。困難を極めます。

なんとか日本へ辿りついたのは、約10年後の753年でした。

熱烈歓迎を受けた鑑真は、大宰府観世音寺(現在の福岡県)や東大寺で「授戒(じゅかい)」を行います。

翌年には東大寺に授戒施設「東大寺戒壇院(かいだんいん)」を建立。

授戒制度が整ったため、自称僧侶は居なくなり、風紀の乱れは劇的に改善しました。

758年、天皇の配慮により任を解かれ、自由の身になります。

翌年には新田部親王(にいたべしんのう)の旧宅地が与えられ、

戒律を学び身につけるための施設として唐招提寺を創建します。

※新田部親王(にいたべしんのう)…天武天皇の息子

また「悲田院」を作り、貧しい人や孤児を助ける活動を熱心に行いました。

唐招提寺で4年過ごし、76歳で亡くなりました。

唐招提寺の歴史

759年 唐招提寺を建てる

8世紀後半 弟子の如宝(にょほう)が唐招提寺を完成させる1270~1287年 修理修繕が行われる

1692年~ 金堂・仏像が修理される地震と火災で多くの建物が失われる

1900年~ 解体修理が行われる

1998年 「古都奈良の文化財」として世界遺産に登録

(平成10年)

2000年 金堂平成大修理が始まる(約10年間)

(平成12年)

創建された当時は講堂といくつかの建物があるのみ。

鑑真の没後、弟子の如宝(にょほう)が金堂などを建て、唐招提寺を完成させました。

地震や火災により建物が焼失してしまいますが、改修と再建を繰り返し、今の姿となっています。

唐招提寺 建築の特徴

唐招提寺を観光する前に知っておきたい、建物の特徴・見どころを紹介します。

国宝 「金堂」の建築・特徴

唐招提寺最大の見どころ「金堂・こんどう」です。

南大門をくぐると、緑豊かな参道と重厚な金堂が見えます。

高さ 17.7m

奥行 14.6m

幅 28m

建立 8世紀後半(奈良時代)

寄棟造、本瓦葺き

金堂は鑑真和上が亡くなった後、弟子の如宝(にょほう)によって建てられました。

奈良時代に建立された、唯一現存する「金堂」として有名です。

創建されて1200年以上経ちますが、多くの部材が創建当時のものです。

※部材…柱や組物など

文化史でいえば、平城京を中心とする「天平時代」のものです。

屋根の形は寄棟造

こちらが寄棟造(よせむねづくり)の屋根です。

屋根面が4方向に傾斜しています。

天平時代の屋根は「勾配が穏やかで軽快」という特徴がありますが、金堂は逆。立派な屋根が重厚感を演出しています。

その理由は江戸時代(元禄)に行われた改修です。

雨水の水はけを良くするため屋根が2m高くなり、現在の重厚な屋根となりました。

吹き放し・三手先斗栱

金堂の全面は「吹き放し」

壁はなく、八本の柱が立っている空間。

重厚さが感じられる一方で、吹き放しの柱により開放感や明るさもあります。

この柱、実は「エンタシス」です。柱の太さをよ~く見ると、中央が一番太くなっていますね。下から見上げた時に柱が真っ直ぐに見える視覚効果があります。

また列柱の柱間は中央ほど広く、外側は狭くなっています。

それにより強度が増し、建物をより大きく見せる効果があるそう。

また、三手先斗栱(みてさきときょう)という立派な組物が多く使われています。

三手先斗栱は三段の組物で、重い屋根をしっかり支えています。

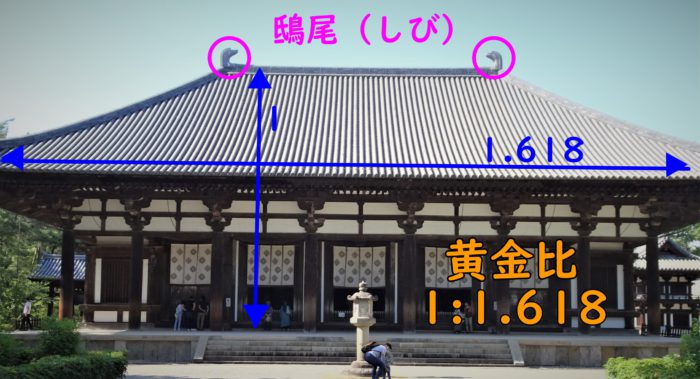

美しさの秘密は黄金比

金堂は「黄金比」で作られています。

黄金比とは人間にとって最も美しいと感じる比率のこと。

金堂の縦横の長さは、黄金比の1:1.618となっています。

パルテノン神殿、パリの凱旋門、エジプトのピラミッド、金閣寺なども実は黄金比で作られています。

鴟尾(しび)

金堂の屋根の上にある「鴟尾・しび」も有名です。

大陸から伝わった屋根の装飾品であり、火除のおまじないであり、雨から屋根を守るもの。

西側の鴟尾(しび)は創建時のものでしたが、損傷が激しいため平成の大修理で取替えられました。創建時の鴟尾は新宝蔵(しんほうぞう)で見学可能です。

国宝 「講堂」の特徴・建築

建立 760年頃(奈良時代)

入母屋造、本瓦葺き

平城宮内にある東の朝集殿を朝廷から譲り受け、こちらに移築、寺院用に改造されました。

唯一現存する天平時代の宮殿として大変貴重です。

※朝集殿(ちょうしゅうでん)…家来の控室

仏教や戒律を研究し伝授するための施設として、最初に建てられました。

新宝蔵ができるまでは、多数の仏像が置かれていました。

講堂内に安置されている仏像

・弥勒如来坐像(鎌倉時代/重要文化財)

・持国天立像(奈良時代/国宝)

・増長天立像(奈良時代/国宝)

戒壇

こちらが「戒壇・かいだん」、石段のみが鎌倉時代のもの。

戒壇とは正式な僧になるための儀式、授戒(じゅかい)が行われる場所です。

鑑真は授戒により日本仏教を救い、正しく戒律を伝えることで立派な僧を輩出しました。

鑑真和上の日本や仏教への思いが感じられる場所です。

国宝「宝蔵・経蔵」の特徴・建築

建立 奈良時代(8世紀)

寄棟造 本瓦葺 校倉

北側が宝蔵、南側が経蔵。

宝蔵(ほうぞう)とはその名の通り、宝を収めておく倉庫。

経蔵よりやや大きく、唐招提寺創建時に建てられました。

経蔵(きょうぞう)は経典を収めておく倉庫。

新田部親王(にいたべしんのう)宅の米倉を改造したもの。

経蔵は唐招提寺で最も古い建物であり、日本最古の校倉造の建物です。

校倉造の代表作は東大寺正倉院。

高床、井桁 (いげた) を組んで壁を作る、保存に良いとされる建築物です。

観光ルート解説記事

拝観料・営業時間・お問い合わせ

・拝観料

大人 1,000円

高校生 400円

中学生 400円

小学生 200円

団体割引あり

※詳細はこちら(唐招提寺ホームページ)

・営業時間 定休日

8:30~17:00

定休日 なし

・施設情報(トイレなど)

トイレ・売店あり

・お問い合わせ

0742-33-7900

※最新情報はこちら(唐招提寺公式ホームページ)

ツアーの紹介

奈良の見どころをバス、タクシーで巡るツアーもおすすめです。

・現地出発のツアーなら「ベルトラ」

奈良 観光ツアー

・プランが豊富!ツアーで楽しむなら「クラブツーリズム」

話題の世界遺産や大古の歴史を楽しむ旅!クラブツーリズムの近畿旅行

※右上のメニュー(横棒3本が縦に並んでいるマーク)をクリック。

表示されたページの検索BOXに「唐招提寺」と入力し検索する方法もあります。

税収は減るし、風紀は乱れるし…困ったものだ。